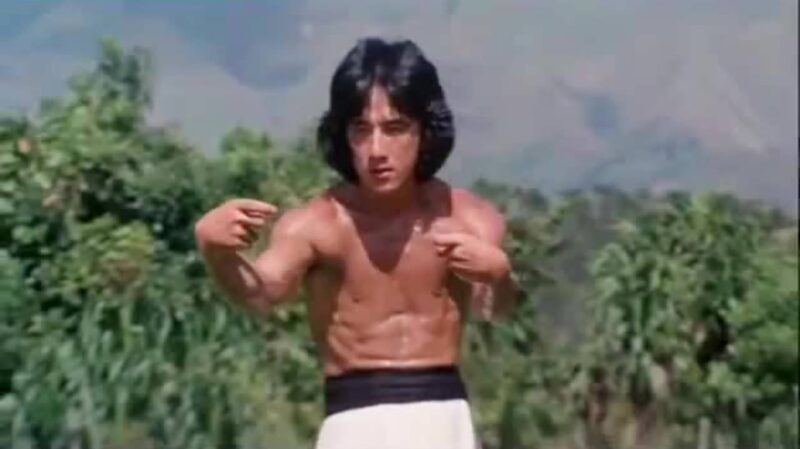

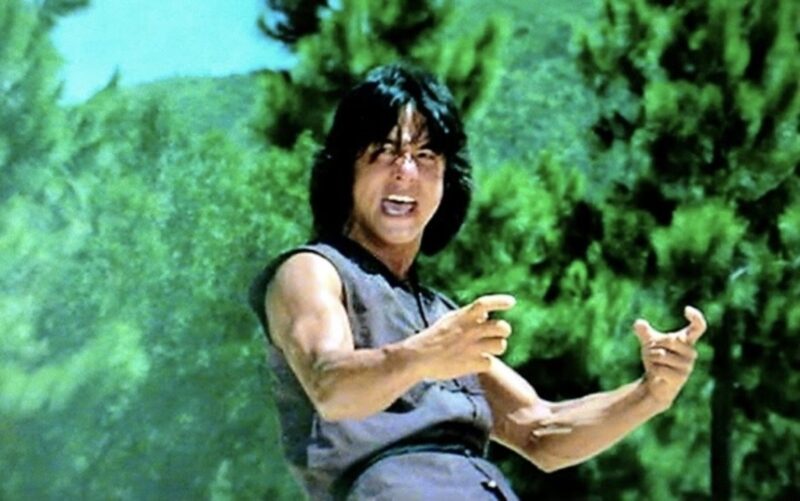

みなさんご存じ、ジャッキー・チェンの出世作にして、世界的にヒットしたカンフー映画です。

ブルース・リーはカンフー映画の伝統的な形式(いわゆる敵討ちモノ)を打ち破りあらたなスタイルを確立しました。

対してジャッキー・チェンのカンフー映画「拳」シリーズは伝統的な形式に則っている上で、コメディ色豊かで見やすくなっているのが特徴です。

ジャッキー・チェンの作品の多くが「笑い」を大切にした作品です。

ちなみにこの映画は好きで好きで、何度見返しているかもう分かりません。恐らく100回は軽く超えています(笑)

なので完全に主観的に語らせていただきます。

作品概要

1978年に香港で公開のユエン・ウーピン監督作品。

監督はその後のカンフーアクション映画の第一人者として世界中にその実力を高く評価されています。

元々中国戯劇学院で学び、スタントマンをしていたのでアクションを知り尽くしている人物なんですね。

例えば大ヒット作「マトリックス」の武術指導もやってたりします。

この作品のヒットを受け、以降「〇〇拳」というのがタイトルについた映画がどっと増えます。

その中でジャッキー・チェン主演作品は「拳シリーズ」と親しまれています。

ジャッキー・チェン以外の俳優さんのカンフー映画がどっと増え、日本でも映画「少林寺」の公開もあり1980年初頭にはカンフーブームが起こります。

当時の映画だけでなく、ドラマやマンガなどにもカンフーの使い手がキャラクターとして多く描かれるようになります。

自分は当時のドラマ「魔拳!カンフーチェン」やマンガ「ドラゴン拳」を今でも覚えています。

ざっくりあらすじ

黄(ウォン)先生のとこのドラ息子フェイフォンは、稽古はさぼる、イタズラはするで厳しい父親にお仕置きとして断食の上、蘇化子(ソカシのおじさん)に性根を叩き直すための修行をつけてもらう事に。

その頃、殺し屋閣鉄心が父親ウォン先生を狙う事に。。。果たして。

カンフーとは

「カンフー」と聞いて多くの人が中国拳法の別称のように思っているようなんですが、実はまったく意味が違うんですよね。

「カンフー」とは「功夫」と書きます。意味は修練して身の内に積み上がったもの、または練り上げられたものを意味します。つまり練習の成果の事です。

例えばそれは武術に限らず、歌でも、書でも、大工の技術でも、料理でも、学問でも、すべての事において言える事です。

最近の事なら、これからあなたが動画編集の技術を身に着けようと勉強をしたとしましょう。その結果、身についた技術の事も「練られた功夫」と言うのです。

本作の酔八仙拳について

実は存在しなかった!!

実は「酔拳」と名の付く拳法や型は存在致しますが、本編の酔八仙拳というのは存在していないんですね。

型や戦うための理論などの設定は映画のために考え出されたアイディアなのだそう。その証拠に「酔拳」と呼ばれる拳法や型で酒を飲みながら行うものは存在しないのです。

当たり前の話ですが、酔っ払っている状態では戦うなんて出来るはずもないのですね。

ただ、酔っ払って身体の余分な力が抜けてリラックスした状態で練習による動きを再現できるようになるとか、酔っ払って痛覚が痺れて麻痺するので打たれ強くなるとか、それらしい理屈が何とも楽しいです。

酔八仙を紹介しておきます。映画から抜粋しています。

【酔八仙】

呂洞賓(ろどうひん)—–酒壺を指だけで持ちあげる

鉄拐李(てつかいり)—–右脚だけながら驚異の蹴り

漢鐘離(かんしょうり)—–酔うと大力 酒瓶を抱えて歩く

藍采和(らんさいわ)—–突如として敵の下腹部を襲う

張果老(ちょうかろう)—–高速の連続蹴り

曹国舅(そうこくしゅう)—–強力な手で敵の喉を突く

韓湘子(かんしょうし)—–笛の名手で鉄の手首

何仙姑(かせんこ)—–色仕掛けで男を誘う

Wikipediaによると「酔八仙拳」という同名の拳法は存在します。

しかもその創始者の一人が、今作にも登場する蘇化子(そかし)であり、范大杯という武術家と2人で研究して、それに少林拳や、八仙拳、地功拳などの技術を組み合わせることで、酔八仙拳を創始したと言われています。

しかしこれは劇中の拳法とは別物なのだそうです。

つまり本作の「酔八仙拳」のモチーフは存在していますが、あくまでも名前や設定を借りているくらいのモノというわけです。

動きのベース

本作の「酔八仙拳」は実際にある拳法の動きをベースにしているわけですが、その内容に触れてみたいと思います。

劇中の酔八仙拳の動きのベースになっているのが、地趙拳(地功拳)や猴拳(猿の型)などです。

ジャンプして身体を空中回転させたり、地上をころげ廻り相手に捕まえられない技法を使い、予測困難な動きをすることで呼吸を読ませなず、相手のリズムを乱します。

倒れながら拳を打ち出したり蹴り技を使ったり、スライディングして蹴り技を出したり、転げながら相手を投げ飛ばしたり、技をかけて受身にあわせて相手を組み伏せるような技が特徴です。

そのため、特殊で独特な高度の受け身技があります。

月牙叉手(げつがさいしゅ)

また、劇中での酔拳でもっとも特徴的な手の型である月牙叉手(げつがさいしゅ)。独特の形をしています。

別名を酔杯手(すいはいしゅ)と言って盃を持つ手の形をしています。

鉤状に曲げた指の関節でピンポイントに急所を攻撃したり、鍛え上げた指で掴んだり、握りつぶしたり、曲げた手首で相手の攻撃を巻き取って返したり、手の甲や手首の外側で打ち込んだりします。

この手の型は実在しています。

非常に応用範囲の広い実戦向きな手の形でもあります。

修行シーンでこの手の型を極めるための訓練が描かれるので印象的ですよね。

似た感じの手の型としてカマキリの型である蟷螂拳(とうろうけん)の蟷螂手があります。

やはり非常に実戦向きの型です。

こちらは掴んで握りつぶすというよりは、点穴と呼ばれるツボを突くための手の形です。

点穴とは突くと身体に様々な効果を及ぼすと言われています。

『北斗の拳』の「経絡秘孔」の元ネタですね。

バトルシーン以外の人気のシーン

ジャッキー・チェン扮する黄飛鴻(フォン・フェイフォン:実はこの人物は歴史的大人物)が食堂で無銭飲食をするシーンがあるのですが、このシーンでの食べっぷりが本当においしそうです。しかもこれ何気に人気のあるシーンなのだとか。

さらにお笑いコンビ次長課長の河本のネタ「おめえに食わせるタンメンはねえ!」のキャラクターはこのシーンに出てくる店員のキャラが元になっているそう。

なお「おめえに…」のセリフは本編にはありません。言いそうなんですがね(笑)

元ネタから比較してみましょう(笑)

それから、コメディだけでなく人情味の溢れるシーンもあります。主人公フェイフォンと師匠ソカシが初めて酒を酌み交わすシーンです。厳しさの中の愛情みたいなものが感じられるシーンです。

そこで詩が読まれます。

”将進酒”

”いざ飲まん”

”君らに歌を送る”

”聞きたまえ”

”音曲珍味 貴するに足りず”

”ただ長酔を願うのみ”

”古来 聖者賢者も その影は薄く”

”酒飲みが名を留める”

”ただ酒飲みが名を留める”

”新豊の美酒 斗十千”

”咸陽の遊侠 少年多し”

”天子 招くも行かず”

”いわく 臣は酒中の仙人”

”杯を上げ月を迎える”

”影と合わせて3人”

”葡萄の美酒 夜光の杯”

”飲まんとすれば琵琶の音”

”酔って伏す 君 笑うなかれ”

”笑うなかれ”

©1979年思遠影業/東映 ドランクモンキー酔拳より引用

さあ酒を進めよう。

君よ、杯の手を停めないで。

君らのために、一曲を歌おう。

どうか私のため、耳を傾けて聴いてくれ。

鐘や鼓の立派な音楽も、美玉のようなご馳走も、貴ぶほどのことはない。

ただこの酔心地がつづいてほしい、醒めてほしくない。

昔から聖人も賢人も、みんな寂莫と消え果てたなかで、ただ大酒飲みの男だけが、その名を今に伝えている。

たとえば陳思王曹植は、その昔、洛陽の平楽観で宴会を開き、一斗一万銭の美酒を飲んで、存分に歓楽をつくしたのだ。

臣は酔っ払い仙人なので天子に招かれても、行かないほど。

杯をかかげて月を仰ぐと

月と自分と影の三人。

葡萄の美酒に夜の月の光が杯を照らす。

飲もうとすると琵琶の音が聞こえる。

酔っぱらって眠ってしまった君を笑うことはない

笑うようなことは決してない。

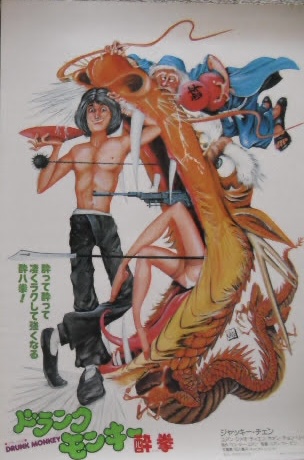

日本公開

日本公開では東映が配給しました。またこの時に東映側で香港公開版からいろいろと変更を行っています。

- 映画の冒頭のクレジットシーンが元は敵役の殺し屋鉄心が標的の武芸者を襲うシーンなのですが、これをジャッキーの酔拳の型の演武に差し替え。

- 日本オリジナルの主題歌「拳法混乱(カンフージョン)唄:四人囃子」とオリジナルBGMを本編に差し込んでいます。

- ポスターは「ルパン三世」のモンキー・パンチが担当。キャッチコピーは「むかしドラゴン、いまドランク! 酔えば酔うほど強くなる、世にも不思議な酔八拳」とブルース・リーからのイメージ脱却を匂わせるコピー。

また日本でのTV初放映はフジテレビ「ゴールデン洋画劇場」で東映版に声優が吹き替えしたものを放映しました。のちにこれが「ゴールデン洋画劇場版」と言われるようになります。

当時、実家にはなんとベータ版のビデオデッキがあり、録画してこれをテープが擦り切れるほど(笑)見まくりました。

ブルーレイBOXのボーナストラックでこの「ゴールデン洋画劇場版」が収録されているのを見つけた時には感激して速攻で購入いたしました。

実は何十年も版権の問題で「ゴールデン洋画劇場版」はソフト化されていなかったのです。これがデジタルリマスター画質で見られるのですから!!最高です。

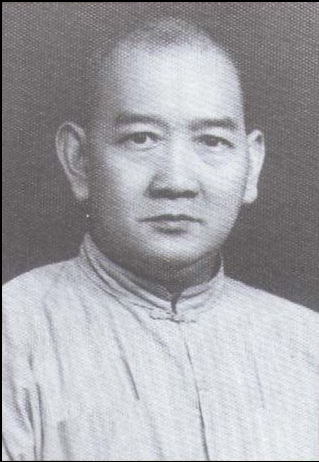

黄飛鴻(フォン・フェイフォン)と蘇化子(ソカシ)

英雄として描かれるフォン・フェイフォン

本作の主人公フェイフォンはモデルになった人物がいます。

それが中国武術家の中で最も有名で映画化されている文化大革命時代の実在した人物、黄飛鴻(フォン・フェイフォン)です。

大概の場合、キャラクター的には高潔で品位高い人格者で武術以外に医術も得意としているという人物として描かれます。

実際にはその天才的な武術の才能で自警団を組織して治安を維持したりしていたそう。もちろん周囲の人々に自衛手段として洪家拳を教え荒れていた時代の中で弱き者の味方だったそう。

その功績を称えられ記念館が建てられる程で、没後には小説や映画などで英雄として取り上げられることが多くなったそうです。

ちなみに東映版では「黄飛鴻」を日本語読みすると「コウ・ヒコウ」なので「ヒコ」、敵役の閣鉄心を「テッシン」と訳してました。

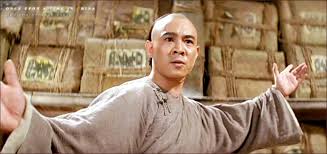

また、ゲームなどでの黄飛鴻(フォン・フェイフォン)のイメージはジェット・リー主演の「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ」シリーズで定着したイメージです。

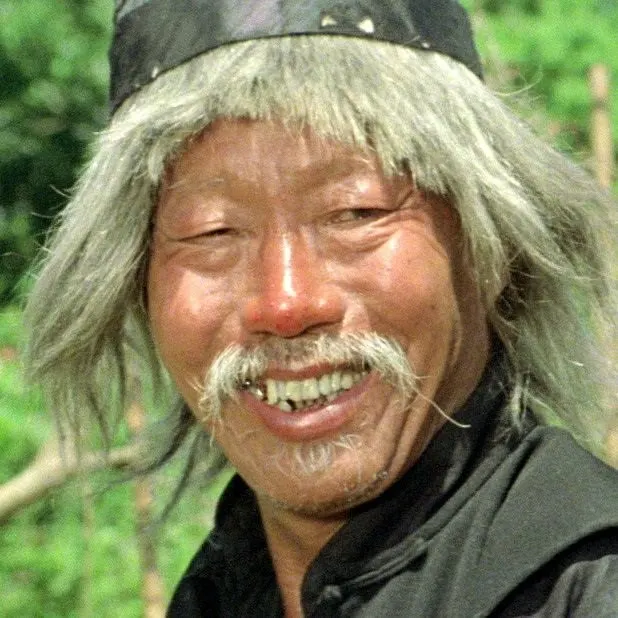

謎多き達人蘇化子(ソカシのおじさん)

師匠の蘇化子(ソカシのおじさん)は日本での役名で、原語では蘇乞兒です。

洪家拳の黄麒英(黄飛鴻の父)や鐵線拳の梁坤らとともに、酔拳の達人として、清朝末期の廣東十虎(広東の10人の達人)の一人に数えられていますが、実在の人物とは言い難く、民間伝承の伝説の人物の域は出ないとされています。

本編のように乞食のようなボロを着てあちこち点々としていたら誰も達人だなんて思わないです。もしかしたらそれが原因ですかね?

ちなみに今作でソカシ役のユエン・シャオティエンは香港の演劇界では有名な俳優さんです。

名優として名を馳せ、中国ではかなりの有名人です。

しかし「ドランクモンキー酔拳」が公開され2年後に亡くなっています。

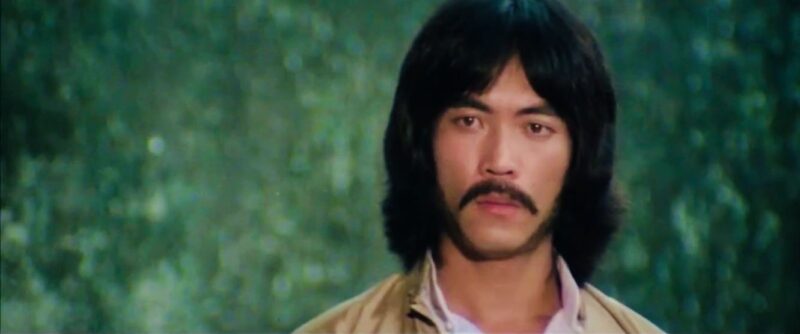

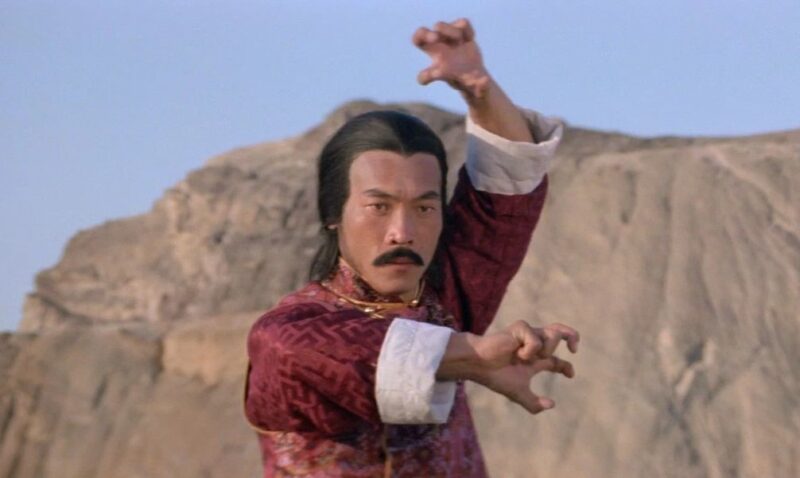

敵役も見事!ウォン・チェン・リー

今作においての最大の敵役・閣鉄心を演じたのがウォン・チェン・リーです。

彼も多数の映画などに出演しています。

彼の得意技は何と言っても見事な蹴り技です。

劇中でも「手が3に、足が7!!」というくらい蹴りの達人として閣鉄心を演じています。

ハイキックのまま静止することも出来ますし、空中三段蹴りなど見事な技を披露してくれます。

「スネ―キーモンキー蛇拳」でも敵役として出演しています。

香港映画を進化

ブルース・リーが「燃えよドラゴン」などで香港映画の形式を打ち破ったと言われています。

これはそれまでの香港映画が「敵討ち」を中心とした決まったストーリーの形式があったのですが、この筋立てに囚われないストーリーで製作したからです。

対してジャッキー・チェンの映画は基本的には香港映画の形式に則っているのですが、敵討ちに縛られずにコメディ要素をプラスして子供たちでも楽しみやすくしています。

形式を打ち破るのではなく進化させるという方法をとったと言えます。

実は「スネ―キーモンキー蛇拳」を本作よりも先に撮影していました。

”コミック・カンフー”という新ジャンル1作目は「スネ―キーモンキー蛇拳」という訳です。

その後、スタッフもキャストもそのままスライドで「ドランクモンキー酔拳」を撮影します。

(日本では、「ドランクモンキー酔拳」が先に公開されています。日本人的にはコミック・カンフー1作目は本作なんですね~。)

さらに後にブルース・リーの手法もどんどん取り入れて香港映画を発展させていきます。

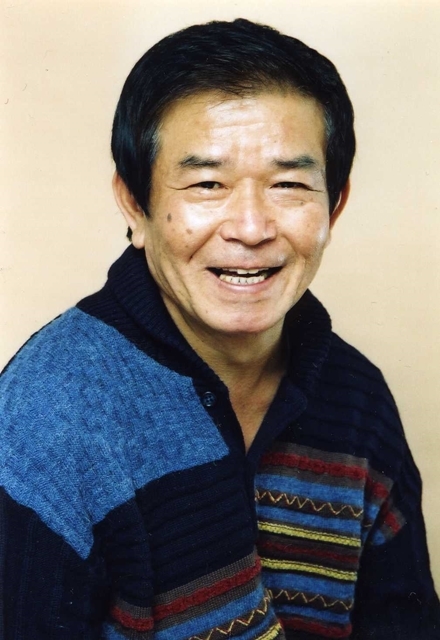

吹き替え声優:石丸博也

日本語吹き替えでジャッキー・チェンの声と言えば、この人!石丸博也。

声優以外にも幅広く活動している人です。

「マジンガーZ」の主人公:兜甲児もそのひとつです。

なんと、ジャッキー・チェン、兜甲児ともにオーディションなしでの大抜擢だったそうです。

おまけ

”「拳シリーズ」あるある”をいくつか紹介します。

- 文化大革命時代あたりの設定が多い

- 周囲にあるものを武器に使って戦う

- 美味そうに何かを食べるシーンがけっこうある

- 最終決戦はだんだんボロボロになっていく

- ラストはとにかく引きの画像で割りと唐突に「完」

ある程度、型式が決まっているからこそこういった”あるある”があるんでしょう。

これがある事によって、ある意味安心して見ていられるというのもあります。

特に日本人は時代劇でこういった伝統的な形式なんかは大好きですから、受け入れやすいと言えます。

まとめ

何がいいって、コミカルに何も考えずに笑えるところと、しっかり真剣なドラマの部分とメリハリがあります。

それまでのカンフー映画は基本的に敵討ちの話なので、まず身内を悪人に殺され、生き残った主人公が血の滲むような修業をして拳法を身に付けて、敵と戦い打ち倒すという形式なのですが、全体が暗く、悲しい雰囲気で重苦しく語られていました。

そこを世界の人々に受け入れられるようにコミカルに明るくしたことが良い結果につながったようです。

やはり笑いは世界を救うのでしょう。ジャッキー・チェンの性格もキャラクターに合っていたのでしょうね。

香港映画の形式を打ち破ったブルース・リーもすごいですが、カンフー映画の幅を広げて、その後の香港アクションが世界一になる布石を残したという点ではジャッキー・チェンとユエン・ウーピン監督の功績は大きいのだと思います。

ちなみに2021年7/16(金)現在、YoutubeとU-nextでは「酔拳2」が動画が見放題で見られます。「ドランクモンキー酔拳」は基本的に有料コンテンツになっているみたいです。

コメント