※この記事は2025年4月8日に加筆修正いたしました。

日本で最も知られている中国古典といえば、やはり「西遊記」。

その影響力は非常に大きく、世界的な人気アニメ『ドラゴンボール』の孫悟空も、西遊記の登場人物をモチーフにして誕生しました。

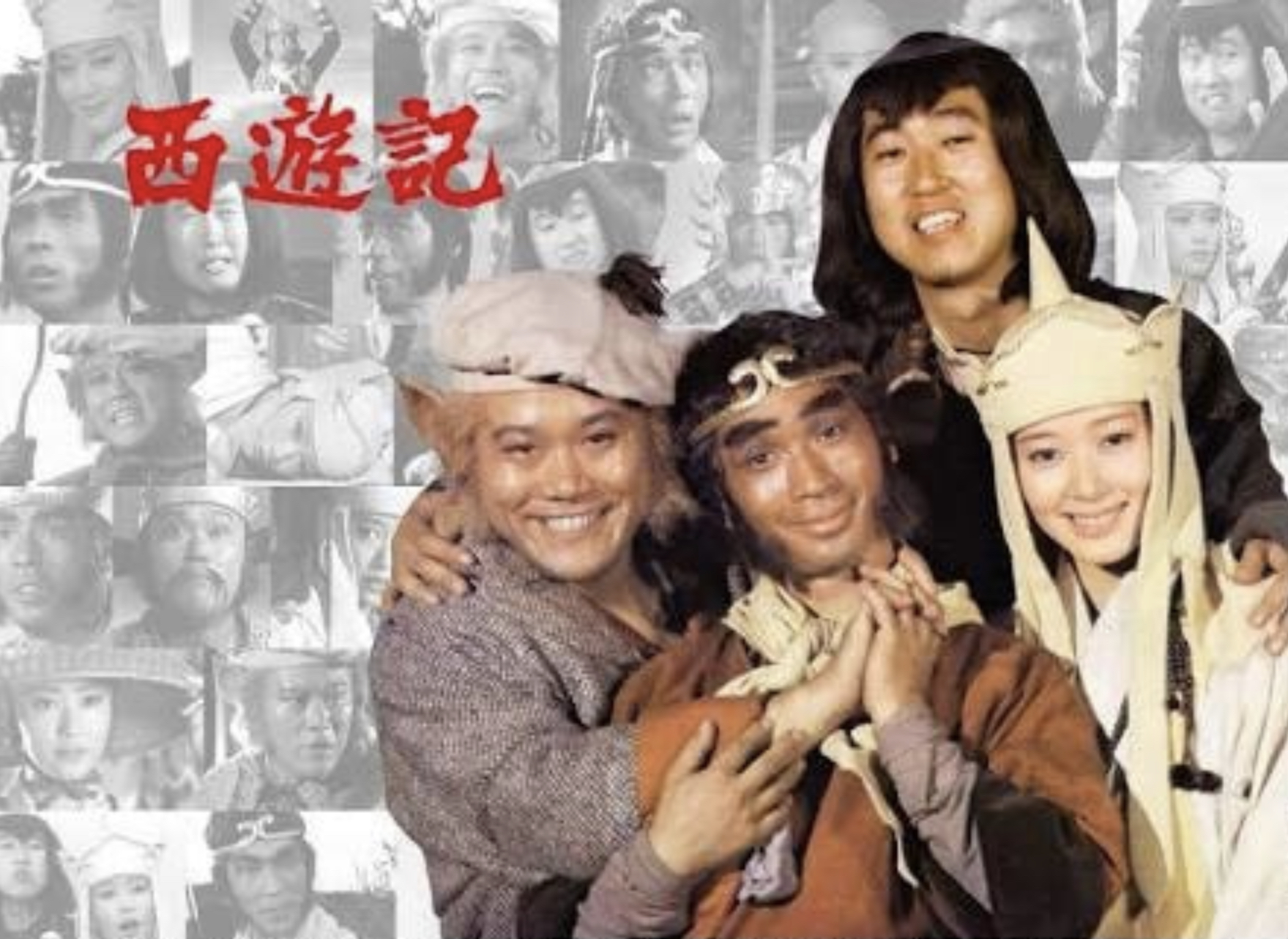

特に40代以上の方にとっては、堺正章さんや夏目雅子さんが出演した1970年代のテレビドラマ『西遊記』の印象が強いかもしれません。日本における西遊記の人気の高さを象徴する名作ですね。

今回は、映画も紹介しつつ魅力や見どころを交えながら、「西遊記」という物語の奥深さとその楽しみ方をわかりやすく紹介していきます。

日本での「西遊記」作品

『西遊記』は日本では世代を問わず知られているほどの国民的物語ですが、実は本場・中国ではそれほど圧倒的な人気というわけではありません。もちろん有名な作品ではありますが、日本ほど文化の中に深く根づいているとは言いがたいようです。

さらに興味深いのが、中国の視点から見たキャスティングの違和感。日本では堺正章版などで、三蔵法師を女性俳優が演じることが多く、それが視聴者に親しまれてきました。しかし中国では、三蔵法師は歴史上の実在人物「玄奘三蔵」としても知られており、彼を女性が演じることに強い違和感を覚える人も少なくないそうです。

実際、中国では三蔵法師のイメージは「聡明で意志の強い、厳格な僧侶」として描かれることが多く、美形や柔和なイメージとはやや異なる印象を持たれています。そのため、日本で描かれる優美で中性的な三蔵像に驚く人も多いのだとか。

西遊記(1978)

―― 昔、昔、この世に人間が現れるはるか前、世界は天も地も一つになって、どろどろと溶岩のように漂い流れておりました。やがてそれが少しずつ固まり、4つの大陸が出来ました。その中の一つ、東勝神州の一郡に山がありました。その名を花果山といいます。

「西遊記」本編より引用

その後、何万年経ったことでしょう。この花果山に不思議な石が生まれました。石から生まれたその卵は、まるで霊魂でも宿っているかのようでした。そしてある嵐の夜、1匹の石猿が…。

堺正章が孫悟空。

岸辺シローが沙悟浄

西田敏行が猪八戒、シーズン2からは左とん平。

そして、夏目雅子が三蔵法師。

シーズン2からは三蔵法師の乗る馬に化けてる白龍が人にも化けるようになる。

玉龍役を藤村俊二が演じています。

中国でロケも行われ、素晴らしい出来です!!

夏目雅子がまさに菩薩のような表情を見せてくれます。美しい!!

西遊記(1993)

あまり知られていないですが、

本木雅弘が孫悟空、嶋田久作が沙悟浄、河原さぶが猪八戒、

宮沢りえが三蔵法師、

の日本テレビ開局40周年記念ドラマ『西遊記』1993 3/28がありました。

主題歌はB’zの「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」。

このドラマはスペシャルドラマで1回のみの放映です。

Amazonでは残念ながら入荷予定がたたず、注文停止になっています。

西遊記(1994)

1994 4/8~「新西遊記」(日テレ系)

孫悟空(唐沢寿明)沙悟浄(柄本明)

猪八戒(小倉久寛)三蔵法師(牧瀬里穂)

主題歌はINFIX「傷だらけの天使になんてなりたいとは思わない」

なんてのもありました。

Wikiによると9月後半まで17話までやったみたいです。

季節的にナイター中継で休止したり、裏番組がテレ朝「ミュージックステーション」で視聴率を取るのがなかなか難しかったようです。

全22話予定だったのですが、いろんな大人の事情により商品化されているのはVHS1巻のみだそうです。

Amazonでは残念ながら入荷予定がたたず、注文停止になっています。

残の念。

西遊記(2006)

2006年1月9日から3月20日(3月27日は総集編を放送)まで放送。

孫悟空を香取慎吾、猪八戒を伊藤淳史、沙悟浄を内村光良、三蔵法師も深津絵里が担当。

觔斗雲(きんとうん)が雲じゃないのもご愛嬌ですな。

シリーズ通してのキーワードやパターンがあってそれを生かしているのがいい感じでした。

「だいじょうぶ。だいじょうぶ。」

「な・ま・か」

「ウッキー!!!!!」

「神様仏様が許してもこの孫悟空様がゆるさねぇ!!!」

三蔵法師の錫杖の音や、etc・etc・・・・・・。

日本の文化ではお馴染みの様式美というやつですねー。

簡単に言うと『水戸黄門』のようなつくりなんです。

だから安心して見てられます。

四人組みの冒険は続くってところで終わりましたが、またドラマで西遊記2とかやんないんですかねー?

毎回のゲストも楽しみのひとつでしたねー。

たまにお色気シーンもちょろっとあったりしてw

ヤンマーファミリーアワー飛べ!孫悟空

変り種の人形劇ドラマでドリフターズが三蔵法師一行の人形に声をあて、ピンクレディー、キャンディーズjr(トライアングル)、あのねのね出演で小島一慶がナレーション。

三蔵法師をいかりや長介、孫悟空を志村けん、沙悟浄を中本工事、猪八戒を高木ブー、カトちゃんを加藤茶(酔っ払いコントのキャラ)、うまをすわしんじが担当しています。

酔っ払いカトちゃんはコントのキャラをそのまま持ってきています(笑)

うまを担当していたすわしんじの甲高い鳴き声も印象に残っています。「ヒヒハハハハー」

他にも「西遊記」がモチーフになったドラマ、アニメ、漫画、ゲームは数えたらキリがない程です。

日本では大人気の「西遊記」。

当然、本場中国でも人気があるのかと思ったら、実は中国ではここまでの人気はないのだとか。

西遊記のキャラクターたち

三蔵法師一行

孫悟空(そんごくう)とは?西遊記の最強キャラ「斉天大聖」の誕生と壮絶な過去

『西遊記』に登場する孫悟空は、中国古典文学でも屈指の人気キャラクター。その正式名称は「斉天大聖 孫行者悟空(せいてんたいせい・そんぎょうじゃ・ごくう)」とされ、「斉天大聖」とは“天に並ぶ聖人”という意味の称号で、天界の官職のひとつとされています。

悟空は、火山島にある花果山(かかざん)という聖地の頂上に落ちていた仙石(せんごく)から生まれた石猿。生まれながらにして驚異的な身体能力と強靭な体を持ち、やがて山の猿たちの王に君臨します。

その後、仙人のもとで修行を積み、「孫悟空」という名を授かります。修行の中で悟空は不老不死の体を手に入れ、七十二変化の術や筋斗雲(きんとうん)に乗る能力など、驚異的な力を次々と習得していきました。

さらに海の底にある龍宮を訪れて武器を強引に要求し、伝説の武器「如意棒(にょいぼう)」を手に入れます。これは伸縮自在で重量数トンの鉄の棒で、悟空の象徴的な武器として知られています。

やがて孫悟空は自ら「斉天大聖」と名乗り、天界で傍若無人に暴れ回る存在となります。困り果てた天帝は、悟空を懐柔しようと実際に「斉天大聖」の官職を与えますが、それでも悟空の暴走は止まりません。

最終的には雷音寺の釈迦如来が登場し、「自分の掌から飛び出せたら自由にしてやる」と悟空に賭けを持ちかけます。悟空は筋斗雲で果てしなく飛び続けますが、結局は釈迦如来の掌から抜け出せず、敗北。五行山(ごぎょうざん)に500年のあいだ封印されてしまいます。

そして、封印を解いたのが玄奘三蔵法師(げんじょうさんぞうほうし)。ここから悟空は三蔵法師の弟子となり、旅に同行するようになります。つまり、天界ですら手を焼いた最強の存在が、仏教の修行の旅に同行するというユニークな設定が『西遊記』の大きな魅力でもあるのです。

孫悟空のモデルになった猿??

一般的にモデルとなった猿は日本では中国名である「金糸猴」(キンシコウ)の呼び名で知られているとして広まっています。

しかしどうやら、これ、間違いだったようです。

孫悟空の容姿についての西遊記における記述には金色の体毛であるとは書かれていません。白い体毛であると書かれているんです。

現在では、インド古典(ラーマーヤナ)に登場するハヌマーン(ハヌマット)という猿神に共通点が多く、これがモデルになっているのではと言われています。

さらに「孫悟空」という名前については「車悟空」という実在した僧侶が天竺各地を順拝して回って帰国したので彼の名前からとったのではないかとのことです。

ただし、現在いろんな説はあるものの確実な証拠は見つかっていないのだとか。

猪八戒とは?西遊記の人気キャラクター「天蓬元帥」の知られざる過去と特徴

『西遊記』に登場する**猪八戒(ちょはっかい)**は、ユーモラスで親しみやすいキャラクターとして多くの読者に愛されています。その本名は「天蓬元帥 猪悟能 八戒(てんぽうげんすい・ちょごのう・はっかい)」という非常に格式高い名前を持っています。

もともと猪八戒は、天界の水軍を率いる「天蓬元帥(てんぽうげんすい)」という高位の神様でした。天の川を守護し、天帝に仕える重要な存在でしたが、あるとき酔った勢いで人妻に手を出してしまい、その罪により天界を追放されてしまいます。

地上でやり直そうとした猪八戒ですが、なんと雌豚の胎内に転生してしまい、結果的に豚の妖怪として生まれ変わってしまいます。その後、人間を襲う妖怪として生きる道を歩みますが、菩薩との出会いによって人生が一変します。

菩薩から「猪悟能(ちょごのう)」という名を授かり、人を食べていたことを深く反省。仏門に入り、五葷三厭(ごくんさんえん)という8つの食材を断つ誓いを立て、精進料理のみを口にするようになります。この戒めを守り続けたことから、後に三蔵法師に「**八戒(=八つの戒め)」を守る者」として「猪八戒」と命名され、旅の仲間となりました。

猪八戒の武器と能力

猪八戒の武器は「釘鈀(ていは)」と呼ばれる、九本の歯を持つ巨大な熊手のような武器。材質は「神氷鉄(しんぴょうてつ)」という架空の超重量金属で、現代の重量に換算すると約3トンにもなると言われています。この武器を自在に操ることからも、八戒の力強さがわかります。

また作品によっては、孫悟空の筋斗雲のように空を飛ぶ能力も描かれており、単なるギャグキャラではなく、重要な戦力の一人として描かれています。

猪八戒のモデル

猪八戒のモデルは中国の豚で梅山豚(メイシャントン)と呼ばれる種です。

このしわくちゃな豚は、中国が輸出を規制したために「幻の豚」と呼ばれるプレミアムな超高級品です。肉質がよく味も最高なのだとか。

一度くらい食べたいですね~。

沙悟浄とは?西遊記に登場する隠れた実力者とその壮絶な過去

沙悟浄(さごじょう)は、中国古典文学『西遊記』に登場する重要なキャラクターの一人で、僧侶姿に三蔵法師を支える忠実な弟子として広く知られています。

本名は「捲簾大将 沙悟浄和尚(けんれんたいしょう・さごじょうおしょう)」。この肩書きが示す通り、もともとは天界で天帝の側近として仕えていた高位の神将でした。

かつては天界の近衛将軍だった沙悟浄

「捲簾大将」とは、単に「簾を巻く者」ではなく、天帝の身近で仕えつつ四海竜王の軍を指揮する将軍職。いわば、天界における精鋭部隊の司令官ともいえる存在です。

しかしある日、天帝の大切な宝物である「玻璃の器(はりのうつわ)」をうっかり落として割ってしまうという失態を犯し、これが原因で天界から追放される罰を受けてしまいます。

流沙河の妖怪としての過去と改心

地上に落とされた沙悟浄は、「流沙河(りゅうさが)」という伝説の河に住む妖怪に変貌。流沙河は「弱水(よわみず)」と呼ばれ、羽すら浮かばないとされるほどの恐ろしい川。ここで彼は人間を襲って生きていたと伝えられています。

驚くべきことに、沙悟浄はかつて玄奘三蔵の前世の生まれ変わり9人を殺し、その頭蓋骨を首飾りのようにかけていたという逸話も残されています。現在の三蔵法師は10人目の生まれ変わりであり、まさに運命的な出会いだったのです。

そんな彼も、ある日観音菩薩に諭されて悔い改め、「沙悟浄」という法名を授かります。そして、「次に現れる取経者の弟子となり、共に天竺を目指すように」と言い渡されます。

その後、長い年月を経て三蔵法師一行と出会い、忠実な弟子として旅に同行するようになります。

沙悟浄の武器と象徴的なアイテム

沙悟浄の愛用する武器は「降妖宝杖(こうようほうじょう)」という、月牙状の刃を持つ槍(叉戟)。この武器は月宮殿に生える「月桂(げっけい)」の木から作られ、金の芯が通されていて決して折れることのない神具とされています。

外見は寡黙で地味な印象を持たれがちですが、冷静沈着で着実な戦闘力を備えており、悟空や八戒とはまた違った魅力を持つキャラクターです。

沙悟浄は河童ではない!?

ちなみに沙悟浄は日本では河童の妖怪として描かれますが、あくまでも河に住んでいたからというだけで、実は厳密には河童ではないのだそうです。

中国には日本における河童と同じ種の妖怪はいません。

西遊記を読んだ日本人が、川に住む水の妖怪というのと容姿の描写から、「河童みたいな妖怪」と思って広めたので日本では「河童」ということで定着してしまったのだとか。

その証拠に沙悟浄はキュウリを欲しがったり、尻子玉を抜いたりはしません。

三蔵法師とは?『西遊記』の主人公・玄奘三蔵の正体と実在モデルを解説

**三蔵法師(さんぞうほうし)**は、中国古典小説『西遊記』の主人公の一人として広く知られており、その本名は「玄奘(げんじょう)」です。彼のモデルとなった人物も実在しており、7世紀に実際にインドまで旅をして仏典を持ち帰った高僧・玄奘三蔵がその原型とされています。

「三蔵法師」の意味とは?

「三蔵(さんぞう)」とは、仏教の根本教義である「経蔵・律蔵・論蔵」の3つの教えに精通している僧侶に贈られる尊称です。つまり、「三蔵法師」とは位階や称号であり、名前ではありません。この物語に登場する「三蔵法師」の本名は「玄奘」であり、正式には「玄奘三蔵」となります。

実在の玄奘と『西遊記』の三蔵法師の違い

史実の玄奘は、唐の時代にインド(天竺)を目指して旅をし、貴重な仏典を数多く持ち帰った偉大な僧侶として記録されています。一方、『西遊記』に登場する三蔵法師は、その実在の人物をベースにしながらも、ファンタジー要素が色濃く加わったキャラクターです。

物語では、生まれる前に父親が殺され、母親は奪われ、彼自身は赤ん坊のときに川に流されてしまうという波乱の人生をスタートさせます。運よく**金山寺(きんざんじ)**という寺院に流れ着き、僧侶として育てられます。

観音菩薩の命を受けて天竺へ

成長した玄奘は、観音菩薩から「天竺へ経典を取りに行く取経者」として選ばれ、使命を帯びて旅立つことになります。この旅の前には、当時の皇帝・唐の太宗(たいそう)と義兄弟の契りを結ぶという重要な儀式も描かれています。

旅を終えて無事に帰還した玄奘は、**釈迦如来から「未来に仏となることを許される」記別(きべつ)**を授かるという栄誉を受けます。これは「あなたは未来に悟りを得て仏となる資格がある」という意味の、非常に尊い証です。

ゴツイ男性だったかもしれない三蔵法師

そして、日本のドラマ作品だと玄奘三蔵を女性が演じる事が多いのですが、これも日本だけで中国や西遊記の伝わっている国では割とごつっとした男性が演じます。

中国人からするとなんで女性に演じさせるのか、意味が分からないようです(笑)

特に眉目秀麗な僧侶であるとはどこにも書かれていないので当然なのですが、なんかヒロインのいない物語なので女性が演じた方が画に華が出ていいなと個人的には思います。

きっとドラマのキャスト決める時もそんなノリだったのではないかと。

玉龍

ちなみに三蔵法師を乗せている白馬は白龍で名を玉龍といいます。

父親は龍王で名を西海龍王・敖閨(ごうじゅん)と言います。

父親の大切な宝珠をうっかりと焼いてしまい、「吊るして300回叩いた後、処刑」という罰を与えられるところをお釈迦様に救われ三蔵法師のお供をするように言われます。

代表的な妖怪

金角大王・銀角大王

兄弟の魔王たち。いろんな法具を持っている。

代表的なモノで言うと芭蕉扇()、呼びかけた相手が返事をすると中に吸い込んで溶かしてしまう瓢箪の紫金紅葫蘆(しきんこうころ)など神通力の宿った道具を持っている。

1978年版に登場した金角・銀角はアルミホイルをクシャッと丸めたような金の塊・銀の塊をかじっていたのが印象的でした。

それから銀角が女性でした。

牛魔王

大きな鉄の塊のような混鉄棍という武器を持った牛の魔王。芭蕉扇の話で有名。

紅孩児の父親。

物語中盤での驚きの事実!

上記以外にもたくさんの妖怪や魔王などが出て来ます。

いずれもバラエティーに富んでいて、登場するたびにワクワクしてしまいます。

しかし物語中盤で驚きの真実が明かされます。

実は旅の前半で出てくる妖怪たちはすべて三蔵一行への試練として釈迦如来から遣わされた童子たちだったというのです!

どうりで金閣大王などは神通力が宿った道具をたくさん持っていたり、とんでもない力をもっていたりするな~っと思いましたわ(笑)

確かに物語中で語られるのですが、割とサラッと語られるので、覚えている人も少なくなかなか知られていないお話です。

なんで西にむかうのか?(Why “Go ! Go ! West !”?)

そもそもなぜ西に向かうのか?ということなんですが、「天竺にある大雷音寺にありがたい経典を授かるために」というのが旅の目的ではあります。

そして彼らは中国から天竺、つまりインドへと旅立つわけです。

必然的に西へと向かうことになるわけです。

ただ、中国とインドは山を隔ててはいますが、隣同士の国。

実は彼らが目指したのは歌にもある「ガンダーラ」だったのではないかという説もあります。

いくら徒歩でのたびとは言え、インドでは近すぎるというのです。

ガンダーラはパキスタンの北西部にあったとても栄えた古代王国でした。

インドよりもさらに西方の国への長い旅をしたのではともいわれます。

これもロマンのあるお話です。

「西遊記」の映画

ちなみにたくさんの「西遊記」モチーフの映画があります。

是非ご覧になってください。

無料期間中であれば、無料視聴できますので是非お試しあれ。

▲期間内の解約は0円で、簡単に登録・解約できます▲

最後まで読んでいただきありがとうございます。今回の記事は以上となります。

この記事を気に入って頂けましたら幸いです。

また是非、SNSなどでシェアしていただければと思います。

コメント