映画『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、インディーズ映画スタジオとして知られる A24(エー・トゥエンティフォー) が、制作費5000万ドルを投じて社運をかけた超注目作として話題を集めています。

その背景には、前作『ボーはおそれている』の興行的失敗がありました。ハリウッドの超大作と比べれば5000万ドルという制作費は決して大きくはありませんが、**A24にとっては限界まで資金をかき集めて挑んだ“勝負作”**だったのです。

そしてその挑戦は功を奏し、公開直後から世界中で高い評価を獲得。「これはただの戦争映画ではない」「今のアメリカを鋭く映し出している」と、賞賛の声が相次いでいます。

では、いったいこの作品の何が“すごい”のか?

次の章から、その魅力をわかりやすくご紹介していきます。

※注意:この記事にはネタバレが多分に含まれています。作品をご覧になっていない方にはオススメできません。

作品概要

もしアメリカで“内戦”が起きたら?──衝撃の近未来スリラー『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、2024年公開、アレックス・ガーランド監督によるアメリカ・イギリス合作のスリラー映画。

『エクス・マキナ』『アナイアレイション -全滅領域-』などで知られるガーランド監督が手がける本作は、近未来のアメリカを舞台にした緊迫のIF(もしも)ストーリーです。

「もし、現代のアメリカが激しい分断の末に、武力を伴う内戦に突入したら?」というショッキングな仮定をもとに、国家の崩壊と個人の選択を描いています。リアルな戦場描写と社会的メッセージが交錯し、ディストピアSFスリラーとして高く評価されています。

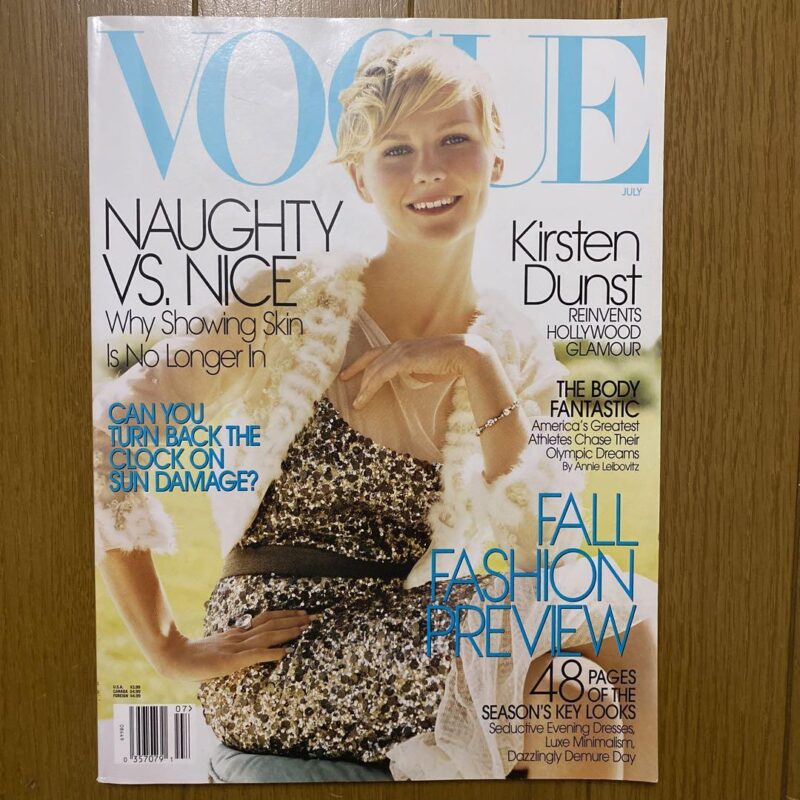

主演は、実力派女優のキルスティン・ダンスト(『マリー・アントワネット』『スパイダーマン』シリーズ)。戦場ジャーナリストとして内戦下のアメリカを駆け抜ける主人公を熱演しています。

共演には、ワグネル・モウラ(『ナルコス』)、スティーヴン・ヘンダーソン(『DUNE/デューン』)、ケイリー・スピーニー(『プリシラ』)、ニック・オファーマンなど、演技派が勢揃い。

本作は、世界各国で高評価を獲得し、異例のロングラン上映を記録。ストレートな戦争映画とは一線を画し、報道の在り方、国家の脆さ、個人の倫理といったテーマを鋭く問いかける内容が、映画ファンや批評家の間で大きな話題となりました。

現在は、U-NEXTやAmazonプライムビデオなどの動画配信サービスで視聴可能。

現実との境界線が揺らぐような重厚なドラマを求める方には、見逃せない一本です。

ざっくりあらすじ

連邦政府から19もの州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアの同盟からなる“西部勢力”と政府軍の間で内戦が勃発し、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていた。「国民の皆さん、我々は歴史的勝利に近づいている——」。就任 “3期目”に突入した権威主義的な大統領はテレビ演説で力強く訴えるが、ワシントンD.C.の陥落は目前に迫っていた。ニューヨークに滞在していた4人のジャーナリストは、14ヶ月一度も取材を受けていないという大統領に単独インタビューを行うため、ホワイトハウスへと向かう。だが戦場と化した旅路を行く中で、内戦の恐怖と狂気に呑み込まれていくー

Filmarksより引用

圧倒的な“音”のリアリズム──『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』の音響演出に注目!

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、映像のリアルさだけでなく、音の演出においても驚異的な完成度を誇る作品です。

ここではその中でも特に注目すべき「火薬の使用量」と「音のピーク設計」に分けて、詳しく解説します。

火薬の量が常識外れ!銃撃音が“本物”すぎる

本作の大きな特徴の一つが、撮影に使用されたステージガン(撮影用の銃火器)に本物同様の火薬量を使っている点です。

通常、映画の撮影では空砲による軽めの発砲音が使われますが、『シビル・ウォー』ではリアリティを追求するために、実銃と同じレベルの火薬を装填。その結果、銃撃音が異常なほど大きく、重厚でリアルなものとなっています。

そのあまりの爆音に、撮影現場の近隣から通報が相次ぎ、何度も警察が現場に駆けつける事態に発展。また、俳優たちも本物の音に思わず驚き、演技ではないリアクションがカメラに収められているのも見どころのひとつです。

役者が音を聴いて、ビクっっ!!としていますが、これは本当に音にビックリして思わず出た動きだそうで、すごくリアルに見えます。

この臨場感は、特にIMAXシアターでの鑑賞時に最大限に体感可能。まるで自分が戦場にいるかのような迫力を味わえる、まさに“音で震える映画体験”です。

精密に設計された「音のピーク」が生む緊張感

もうひとつ注目すべきは、音響設計における「音のピーク」の使い方です。

『シビル・ウォー』では、音のピークを人間が本能的に“不快”と感じる周波数帯に意図的に設定。これにより、特定のシーンで観客の神経に直接訴えかけるような、緊張感の高い演出がなされています。

爆発音や銃撃音だけでなく、静かな場面でも“ドン”と響くような低音や圧のある音がタイミングよく差し込まれ、視覚だけでなく聴覚を通してもストーリーに没入できるよう工夫されています。

また、音の強弱やリズムにメリハリがあるため、全体のテンポが緩やかでも、場面ごとの緊張と解放のコントラストが明確。観る者の感情にしっかりと訴えかけてくる構成となっており、単なるサウンドではなく、「音が演出そのもの」となっている点も本作の魅力です。

なぜ内戦が起きたのか?──“理由”よりも“現実”を描く視点

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』では、アメリカ国内でなぜ内戦が勃発したのかという明確な理由はほとんど描かれていません。

「なぜ国家が分断されたのか?」「なぜ武力衝突にまで発展したのか?」――観客としては気になるポイントですが、本作はその背景や原因をあえて深掘りしない構成になっています。

その理由は明快で、実際に戦地に身を置く人々にとって、“なぜこうなったか”という大きな構図よりも、今この瞬間に生き抜くことの方がはるかに重要だからです。

本作は、政治的な議論や歴史的な原因よりも、戦争という極限状態に置かれた人々の感情や視点、判断のリアリズムを強調しています。

特に印象的なのは、カメラワークの存在です。ドキュメンタリーのような手持ちカメラの視点が観客に強い没入感を与え、「自分が実際に戦地にいるのでは」と錯覚させる演出が随所に盛り込まれています。

その結果、作品を観ることで観客自身が、説明のない混沌の中に突然放り込まれるような、ショッキングでリアルな体験を味わうことになるのです。

まさに「なぜよりも、どう感じたか」に重点を置いた、没入型の現代戦争映画と言えるでしょう。

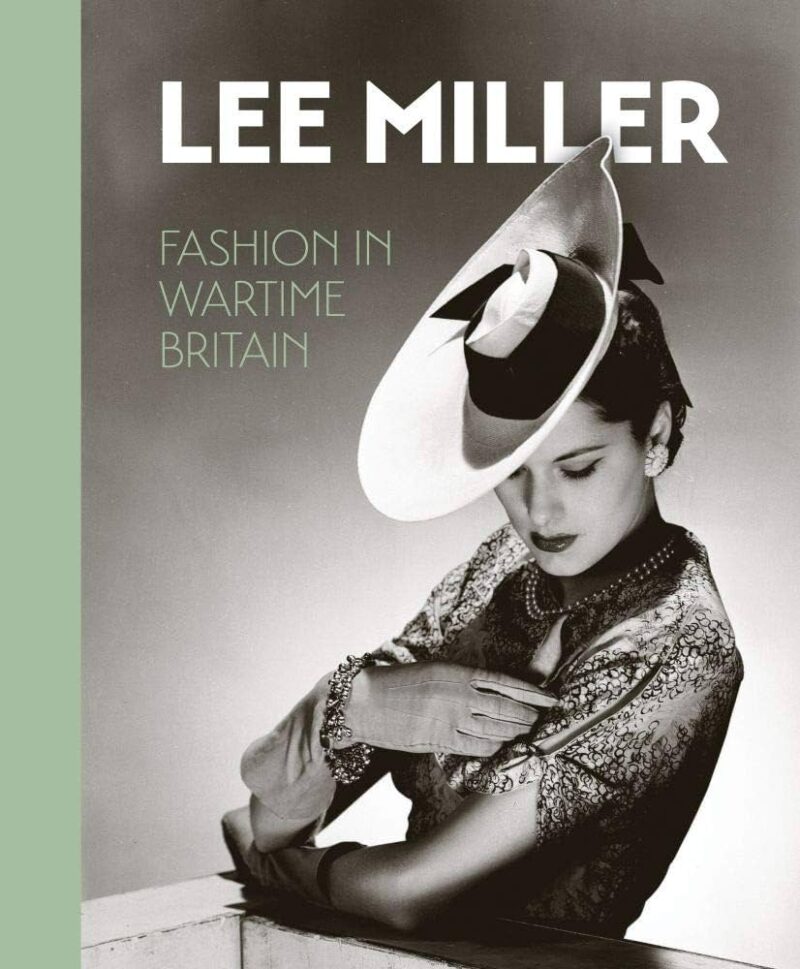

実在した戦場カメラマン リー・ミラー

劇中ではあまり語られていないのですが、ファッション雑誌のヴォーグと戦場カメラマンって取り合わせに「???」ってなっている人も多いと思います。

しかし、実はネタ元がちゃんと存在します。

ヴォーグ誌のファッションモデルが戦場カメラマンに

リー・ミラーは実在した人物で非常にスタイルも良く美人のファッションモデルであり、ファッション雑誌ヴォーグの表紙を飾った事があります。

彼女は第2次世界大戦の時に、戦場カメラマンとして自ら戦場へと足を向け、数々の写真を撮りヴォーグ誌に送り続けます。

彼女は歴史的に優れた実績を残した戦場カメラマンでもあります。

ナパーム弾が初めて使用された様子を撮影したのも彼女ですし、さらにヒトラーのアパートのバスタブで撮った写真が世界的に有名になります。

戦場や収容所などの遺体に引き込まれるようなところもあったそうです。

ちなみにこの写真は、今作のキルステン・ダンストに似ていますよね。

彼女以外にも女性の戦場カメラマンはこの頃何人かいて、彼女たちの部分部分を主人公リーに投影させています。

幾重にも重ね合わせたメタ設定

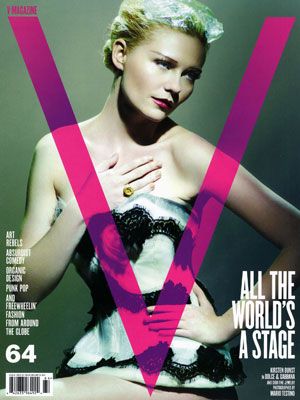

キルステン・ダンストは元々モデルやアイドル的な女優であり、可愛さや美しさを売りとしていました。彼女が演じるリー・スミスはヴォーグの表紙を撮影したことがあるファッションカメラマンが戦場カメラマンとなっている設定なのは、実在のリー・ミラーを投影させるための設定となっています。

キルティン・ダンストもヴォーグの表紙を飾った事があります。つまり彼女が「リー」という戦場カメラマン(しかもヴォーグ誌の表紙撮影していたカメラマン)を演じるわけです。

表紙を飾ったふたりが、戦場カメラマンとなって、戦場に引き込まれるように写真を撮りまくるという幾重にも重ね合わせた意味があります。

ジェシーがフィルムカメラを使っている理由

もちろん、ジェシーが憧れているリー・ミラーが活躍していた頃はモノクロのフィルムカメラしかなかったからです。

だからこそ、現像液をシェイク(?)するシーンなど手作業での現像もやります。

そして、ジェシーはリー・ミラーと同じようにどんどん戦場に、爆弾が破裂している現場や銃弾が飛び交う現場に飛び込んでいきます。

そして、ジェシーは戦場の狂気に触れていくうちに、あどけない少女から獲物(いい写真)を求める鋭い目つきの肉食獣のような顔つきになっていきます。

その昔、リー・ミラーがフィルムカメラで撮影していた時と似たような経験をしていく訳です。

リー・ミラーをリーとジェシーふたりに分けて描いた理由

物語が進むにつれて、戦場の狂気に当てられて皆、おかしくなっていきます。

しかしただひとり、むしろ人間性を取り戻す人物がリーです。

戦場カメラマンは目の前に死んでしまいそうな人がいても助けずにそれを記録するというのが仕事です。

しかし彼女はだんだん、カメラを構えることが出来なくなっていきます。

最後はジェシーをかばって銃弾に倒れてしまいます。

実在のリー・ミラーや女性戦場カメラマンたちは戦場でだんだん人間性を失い、死体だろうが、解放された収容所の中にいた人々の惨状なども淡々と記録していました。

人間性を取り戻しカメラを構えることが出来なくなっていくリーと、実在した女性戦場カメラマンたちのように人間性を失っていくジェシーを対照的に描いています。

バラード的終末感──J・G・バラードの影響を色濃く感じる世界観

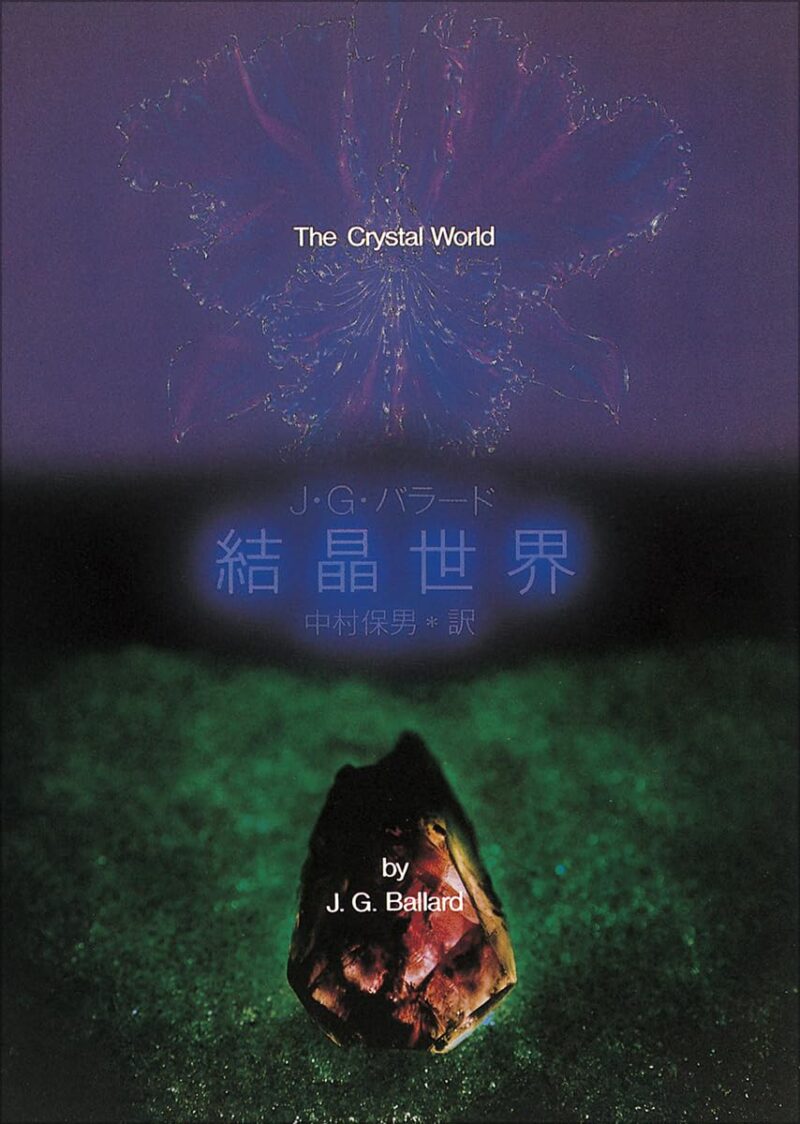

『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』には、SF文学の巨匠J・G・バラードの思想と作風の影響が色濃く反映されています。

J・G・バラードは、「SFは外宇宙ではなく、人間の内面=内宇宙を描くべきだ」と語った、ニューウェーブSFの代表的作家です。監督のアレックス・ガーランドも彼の作品を愛読しており、とくにバラードの代表作である「破滅三部作」――

『沈んだ世界』『燃える世界』『結晶世界』から多大なインスピレーションを受けていると言われています。

これらの作品では、世界がゆっくりと、美しく崩壊していく様子が静かに描かれ、現実と幻想の境界が曖昧になっていく独特の終末観が特徴です。

『シビル・ウォー』においても、現代アメリカが分断と内戦によって少しずつ崩れていく様子が、どこか詩的かつ静謐な映像美とともに描かれており、まさにバラード的な終末の美学を感じさせます。

特に本作の構造や視点は、バラードの小説『結晶世界』と非常に近く、物語の焦点が「社会の崩壊」ではなく、それを見つめる人間の“内面”に向かっている点が共通しています。

つまり、『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』は、ただの戦争映画やディストピア映画ではなく、J・G・バラード風の“内なる崩壊”を映像で表現した現代的SF作品としても捉えることができるのです。

ラストの写真の元ネタ

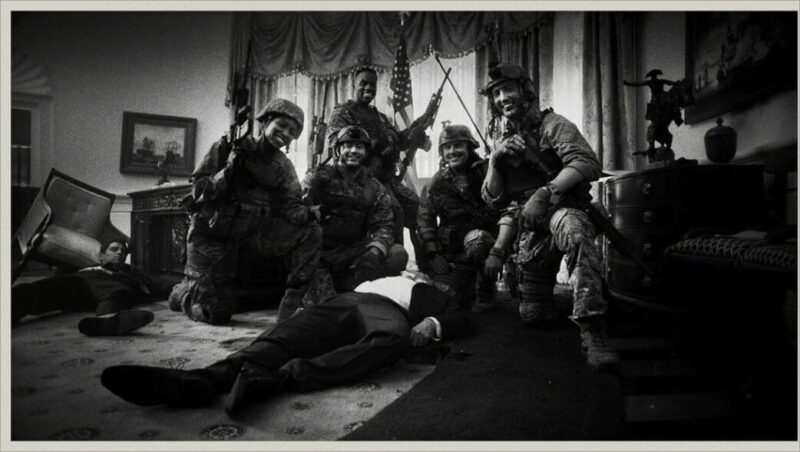

ラストのスタッフロールに入る前に映るモノクロの写真はジェシーが撮影した写真であることは流れでわかります。

しかしこれ、大統領の遺体を前に笑顔で記念撮影した写真なんですよね。

それが分かると本当に戦争は人を狂気に駆りたて、最終的にどんな残酷なことも笑顔で出来てしまうようになってしまうというメッセージになっています。

同時にかばって倒れたリーを見捨てて、こんな記念写真をジェシーが撮影できてしまったのは、ジェシーのいわゆる人間性が失われてしまった事を意味しています。

本当に恐ろしい写真です。

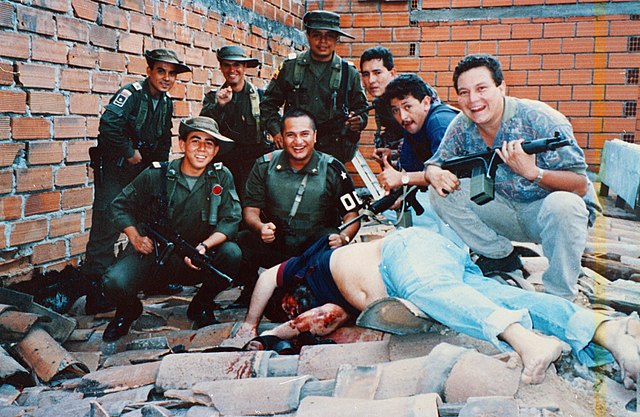

そしてこの写真も元ネタがあります。

それは麻薬王エスコバルの遺体を前に笑顔での記念写真です。構図もそのままですね。

さらに麻薬王エスコバルを追い詰める時の映像が残っているんですが、これが今作においてホワイトハウスへの突入シーンで再現されているのだそうです。

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』音楽の意外な使い方と監督のメッセージ性

監督の個性が際立つ音楽選び

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』では、音楽の使い方が独特で、監督の趣味が色濃く反映されています。例えば、人々が命を落とす悲劇的な場面や山が燃え上がる衝撃的なシーンで流れる音楽には、不思議なほど穏やかで牧歌的、時にはポップな雰囲気の曲が使用されています。このアンバランスさが、観る者に強い印象を与えています。

印象的なラストの曲

物語のクライマックス――兵士たちが笑顔で記念写真を撮る場面で流れるのは、「ドリーム・ベイビー・ドリーム」という曲。シンセがピコピコと鳴る、どこかゲーム音楽のような無邪気さを感じさせるサウンドが流れる中で、画面には戦場の兵士たちの笑顔が映し出されます。

この曲は、2016年に英国BBCが制作したドキュメンタリー番組**『ハイパー・ノーマライゼーション』**でも使用されていた楽曲であり、まさに“そのまま”引用されたとされています。

『ハイパー・ノーマライゼーション』とは、ソ連崩壊を描いた長編ドキュメンタリーで、タイトルは「日常化バイアス(HyperNormalisation)」、すなわち、重大な異常が起きていても、人々が“何も起きていないふり”をする心理状態を指しています。

冷戦時にはすでにソ連は崩壊していたのではないか?というのが、証拠などを用いて描かれました。

この曲をエンディングに使うことで、ガーランド監督は、現代アメリカもすでに崩壊の道を進んでいるのではないかという皮肉と警鐘を鳴らしているのです。

戦場の記念写真と明るく響く音楽の対比は、スタンリー・キューブリック監督の**『フルメタル・ジャケット』のラストシーン**を彷彿とさせるものでもあり、観客に強烈な余韻とメッセージを残します。

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』の旅とは?解説

大統領暗殺前の決死の旅と仲間の絆

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』では、主人公たちが大統領のインタビューを撮影するために暗殺される前に面会すべく、ワシントンD.C.のホワイトハウスを目指す過酷な旅が描かれます。一行は「PRESS」と書かれた車両で危険地帯を避けながら遠回りのルートを進みますが、道中では戦闘や様々な困難が待ち受けています。

狂気に触れながら生まれる絆

危険を共有することで、仲間たちは次第に歪ながらも強い家族のような絆を築いていきます。跳ねっ返りのジェシーは皆に可愛がられますが、彼女が狂気にさらされるにつれ、「死」に対する感覚が鈍くなり、徐々に変貌していく様子が興味深く描かれています。

ロードムービーとしてのテーマ

ロードムービーでは主人公たちの成長がしばしば描かれますが、本作ではジェシーの変化とその内面に焦点を当てているように感じられます。危険な状況下でも撮影を止めない姿勢や兵士に怒鳴られる場面など、彼女の行動は観る者に強い印象を与えます。

『シビル・ウォー アメリカ最後の日』:監督の個性が光るコラージュ作品

監督が愛した人々と作品へのオマージュ

この映画は、監督が影響を受けた実在の戦場カメラマンたちや『炎628』、またドキュメンタリー作品『ハイパー・ノーマライゼーション』、麻薬王エスコバルをテーマにした記録映像など、多彩な要素を巧みに組み合わせたコラージュ作品です。

贅沢かつ大胆な表現のオンパレード

監督の個性と情熱が詰まったこの映画は、大胆かつ自由奔放な映像表現が特徴です。豊富な予算を活用して、やりたいことを思い切り実現した作品に仕上がっています。

【シビル・ウォー アメリカ最後の日】「戦争」と「内乱」の違いとは?映画を深く理解する重要なポイント

映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』をより深く理解するために、物語の背景にある「戦争」と「内乱」の違いを明確にしておきましょう。この違いを把握することで、劇中で描かれる人々の混乱や葛藤がよりリアルに感じられるはずです。

「戦争」と「内乱」:敵味方の目に見える違い

- 戦争: 一般的に、敵と味方の軍隊は、制服や装備などが明確に異なるため、視覚的に敵味方を区別しやすいのが特徴です。

- 内乱: 一方、内乱は元々同じ国に属する人々による武装した対立であるため、多くの場合、使用する軍服や武器が共通しています。

この根本的な違いが、内乱下における特有の сложность を生み出します。

内乱の 複雑さ:敵味方の識別が困難に

内乱が勃発すると、外見からは誰が敵で誰が味方なのかが非常に分かりづらくなります。かつて同じ国民だった人々が、明日には銃を向け合う関係になる。そのため、常に識別の難しさが伴い、極めて高い緊張感の中で人々は行動することを強いられます。

劇中に登場する「どの種類のアメリカ人だ?」というセリフには、まさにこのような内乱の特性が凝縮されています。同じアメリカ人でありながら、その政治的な立場や支持する勢力が異なれば、即座に敵と見なされ、攻撃しなければ自分が攻撃されるという、極限の状況がこの短いセリフに表現されているのです。

この点を理解することで、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』における登場人物たちの永続的な疑念や極端な行動原理が、より深く理解できるでしょう。

電八的感想

まともな事を言っているようで、非常に恐ろしい事を普通のテンションで話す人が結構出てきます。

そして、人との関係で無関心というのが最も恐ろしい事なのだと分かってきます。

戦闘を行っている人は人の命に無関心になっていきます。

だから簡単に何気なく、何の関係もない人を撃ってしまいます。

また、アメリカという国が大変なことになっているという事に関りを持たないという選択をした人々も、戦場でのひどい出来事などは自分にとってかかわりのない事と無関心を装います。

人々が極度の緊張感の中、戦い、逃げ惑い、怒り、悲しむ事に無関心でいる人々の覇気のないヘラヘラした笑顔が本当に怖いです。

狂気に満ちた人々の写真を撮影しながら旅を続けるリーたちも、だんだん狂気に当てられて顔つきまでも変わっていきます。

そして、人が死ぬ時にも関わらずにのんびりした曲や可愛らしい曲、およそ戦いや争いにそぐわない曲が流れてきます。恐ろしいことが起きているのに景色までが美しく見えてしまうような演出が為されています。

起きている事とのギャップがより恐ろしさを際立たせる効果があります。

特にラストの大統領の遺体を前に記念撮影した写真の兵士たちの笑顔には映画『フルメタル・ジャケット』と同じような狂気に満ちた恐ろしさを感じました。

一言で表すなら「ホントにすごい!」って言葉だと思います。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます。今回の記事は以上となります。

この記事を気に入って頂けましたら幸いです。

また是非、SNSなどでシェアしていただければと思います。

コメント